AI 人才越来越不值钱了

“实不相瞒,我们已经不敢招那些有头有脸的AI科学家了。”传统IT上市企业高管程路摇头叹气道。

AI科学家恐惧症这个词,近些年时不时从企业家口中听到,尤其是那些作风老派的经营者。

背后的逻辑,并非行业里老生常谈的“不落地、不赚钱、研究不重要”等看似有道理,实则非常狭隘的措辞。

而是,大部分公司现有的组织能力,并不能消化掉这批象牙塔里天赋异禀的人才。

好比让乔丹、科比等一众球星出生在非洲,大概率无法取得现有成就一样。

人们往往把组织问题,全部归结到人身上。片面、偏颇、悲哀。

传统公司的组织运转落后程度,相比BAT、字节、美团,跟非洲与美国的差异如出一辙。

这些公司所产生的AI科学家恐惧症,也是一种对组织能力不自信的映射。

“当二、三线公司,发现自己并不具备吸收首席科学家的组织能力,陆续叫停招募后,人才供需的天秤便开始倾斜。肉多了,狼开始变少了,部分高级AI人才的贬值,是自然而然的事情。”

1

最不擅长妥协的一群人

早些年里,互联网巨头招募知名AI科学家的目的非常简单:吸引更多人才,帮公司走完智能化转型的从0到0.5,创造更大的想象力空间,间接对工程、产品、销售、人事、财务部门产生良性作用。

问题在于,这些作用润物细无声,不能直接显现,更无法KPI化。

“除了搜索和广告等自有场景外,AI的主要形态便是对外赋能,也就是以ToB的形态存在。让科学家直接去做解决方案、跑业务,显然不现实。科学寻找的是最优解,ToB产品的本质,则是以最优解为目标的一种妥协。”程路补充道。

当今国内ToB行业,本质上就是一种妥协:标准化和定制化之间的妥协、高毛利与亏损之间的妥协、你主导和客户主导之间的妥协……

“科学家最不擅长的就是妥协,在他们的局部世界里,自己永远是MVP,科学界确实也需要这样偏执和自负的精神。但回到工业界:大部分管理层并不迷信方法,只关心你拿到了多少用户,赚到了多少钱。如果是技术团队,更看重你不可或缺的支撑能力,为什么阿里云和OceanBase工程团队地位那么高,可以说,没有他们就没有双11。”Google前技术高管吴全告诉雷锋网

您可能也感兴趣:

今日热点

为您推荐

小康股份回应与华为关系及未来规划

“低首付”丰田金融服务让有车生活触手可及

万亿新赛道,未势能源A轮融资9亿,再掀起氢能投资热!

排行

- 腾龙股份股东王柳芳减持302.01万股 价格区间为14.81-15.90元/股

- 因个人资金需要 新泉股份实际控制人唐志华拟减持不超1124.54万股

- 信捷电气股东邹骏宇减持50万股 价格区间为60.41-67.50元/股

- 国家卫健委:湖北以30个省外新增病例17例

- 因自身资金需求 科森科技股东徐宁拟减持不超3.71万股公司股份

- 中公高科股东潘玉利减持50万股 价格区间为20-20.60元/股

- 多地患者治愈后“复阳” 对疫情防控提出新挑战 五大焦点权威解析

- “精诚合作,打赢这一仗!”

- 生态环境部:自1月20日以来全国已累计处置医疗废物12.3万吨 ...

- 承诺两年扭转乱象 银保监会加快推进意外险费率市场化改革 ...

精彩推送

- 斑马家政云完成8千万元A+轮融资,重新定义家政行业

- 蔚小理冲破魏建军的“长城”?

- 大厂为什么都想做“种草”?

- 福建矿业大佬凶猛

- 首发 | 「街景梦工厂」完成近亿元A+轮融资,这条6000亿赛道开始升温

- 看完这些过年大动作,我想回老家当土狗

- 北京城市副中心产业引导基金 子基金及子基金管理人投资筛选标准

- 网传盒马独立融资,生鲜的资本故事还丰满吗

- 网约车大战重启,乱象重出江湖

- 国产车企都在混什么?

- 春节档神仙打架,利好哪些上市公司

- 作业帮受邀出席稀土开发者大会 分享服务治理探索和落地实践

- 《梅艳芳》拯救香港影市

- 北京城市副中心产业引导基金设立,规模50亿元

- 28家企业完成融资,近百家资本涌入,医美上游谁是最强王者

- 快手春节活动分22亿红包,官方公布总冠方营销玩法

- 百货商场谋转型,“购物中心化”成趋势

- 《开端》开了个好头吗

- 作业帮推出智能硬件“小鹿写字笔”,黑科技提升孩子写字素养

- 当男生贴起面膜,VC赶来了

- “碳中和”成热点,拖鞋、玩具和汽车配件公司都要做光伏

- 祛魅元宇宙:一文看懂的投资逻辑和哲学思考

- 字节再变阵,「代理人」战争终结

- 快递价格战结束了吗

- 手握年轻人的B站,却握不住未来

- 辛巴们梦碎起步股份

- 微软买暴雪要弄元宇宙,任天堂不Care

- 砸下687亿美元,拥有COD的微软能挑战腾讯和索尼吗

- 动视暴雪为何价值687亿美元,元宇宙诸神之战开启

- 首发|儿童健康鲜食品牌「唯鲜良品」获峰瑞资本投资

- 字节裁撤投资业务,腾讯投资合伙人退出多家法人,蚂蚁减持众...

- B站的审核员不够用了

- 微软收购暴雪,等于张无忌学会太极拳

- 散户神坛变“祭坛”,Robinhood的危机才刚刚开始

- 红杉中国,一只罕见新基金诞生

- 过气韩束,能撑起上美IPO吗

- 贴身肉搏 午餐肉打响铁盒之战

- OKAI完成近亿元首轮融资,中金汇融基金领投

- 72小时筹集4000万美元,Web3.0到底是什么

- 华菱精工3名股东合计减持215.5万股 价格区间为11.82-11.82元/股

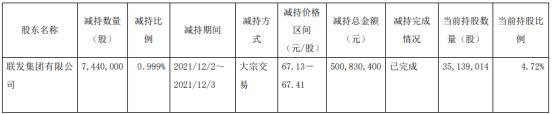

- 宏发股份股东联发集团减持744万股 价格区间为67.13-67.41元/股

- 凤形股份股东陈晓减持127.76万股 价格区间为24.03-28.92元/股

- 中船应急股东七一九所减持1921.17万股 套现1.9亿元

- 国泰君安发行30亿元短期融资券 兑付日为2022年12月8日

- 抖音盒子,起步艰难

- 暴利的精酿啤酒,却长不出巨头

- 2021在线教育:收缩、溃败与转型

- 雪崩前,微软为何肯豪掷近700亿美金

- 钱大妈生鲜败走北京

- 这个赛道迎来倒闭潮:小米也没干好

- 潮流消费俘获Z世代

- TPG旗下诺威健康完成7.6亿美元新融资,估值30亿美元

- 互联网,不能失去投资的力量

- 字节战投部裁撤,创投圈再无巨头接盘侠?

- 字节跳动解散战略投资部,互联网大厂告别赢者通吃时代

- 15天搭建一条特色商业街,街景梦工厂完成近亿元A+轮融资

- 33岁「退休」的中国外卖教父,又准备大干一场

- 美妆新零售品牌「HARMAY話梅」完成近2亿美元C轮及D轮融资

- 「双减」后的首个寒假,什么变了

- 钱大妈加盟扩张存在模式缺陷

- 快递行业要变了

- 新「赌城」宁德,隔壁温州都要抄作业

- 中国人已经实现“牛排自由”了吗

- 600亿婚纱摄影市场,互联网的蛮荒地

- 咖啡下沉,蜜雪冰城跟瑞幸抢生意

- 那些新消费品牌决定去播客

- 葡萄酒2021:从效仿到去欧洲化,如何品出新口味

- 8成收入依赖肉干,北交所宠物食品第一股成色几何

- 山西长治市潞城区设立亿元规模人才创业基金

- 盲盒离「熄火」还远

- 微软收购动视暴雪,走不出的IP战争

- 东南亚物流战事:守望最后一公里的Ninja Van

- 被“小视”的锅圈正在提升新一代的做饭效率

- 又一上市公司参投产业基金,规模1.5亿

- 瑞幸,是不是精品咖啡的搅局者

- 创立十年,国药资本今天正式更名

- 央视再曝光,低价财商课为何成了打不死的小强

- 共享充电宝的2021:高光、震荡与新的变量

- 游戏史上最大收购,微软687亿美元收购动视暴雪,加码元宇宙

- 800刀七天MBA速成班,打工人的「逆袭班」

- 团车造车,王多鱼看了都说好

- 又一个外国巨头倒下了,在中国只剩回忆杀

- 7个月连获3轮,新锐护肤品牌「C咖」完成SIG领投B轮融资

- 首只“高校+政府+产业”基金启动投资 华德诚志重科技基金加...

- 扇贝游回獐子岛了 ?

- 9元喜茶,如何为600亿估值「造梦」

- 泉州交通发展产业母基金正式备案,规模百亿

- 獐子岛为何荒唐涨停

- 字节跳动大力布局文娱,短期内能变现吗

- “车企创始人骂街第一人”又开炮了

- 687亿美元惊天大收购:动视暴雪服软了

- 微软花687亿买下暴雪一具空壳

- 2021,爱奇艺无能为力

- 「柏全生物」宣布完成数千万天使轮融资,上海生物医药基金领投

- 运达科技2021年预计净利9695.47万-1.29亿元 同比下降超两成

- 赣能股份2021年预计亏损2.17亿-3.2亿元 同比由盈转亏

- 汇纳科技股东减持425.46万股 套现7190.22万元

- 海联金汇副总裁周建孚辞职 第三季度净利润为7739万元

- 开尔新材控股股东吴剑鸣质押2000万股 第三季度净利润为3432万元

- 首都在线控股股东曲宁质押1633万股 第三季度净利润为343万元

营业执照公示信息

营业执照公示信息